近日,上海科技大学iHuman研究所华甜课题组在国际学术期刊《细胞报告》(Cell Reports)上发表了题为“Structural basis of β-glucopyranosides salicin recognition by a human bitter taste GPCR”的研究论文,首次解析人源苦味受体TAS2R16与天然苦味物质水杨苷(salicin)及G蛋白复合物的高分辨率结构,揭示了其特异性识别β-D-吡喃葡萄糖苷类苦味化合物的分子机制,为苦味感知的基础生物学问题及潜在药物开发提供了重要理论依据。

苦味感知是人类抵御有毒物质的重要防御机制,由25种TAS2R家族受体介导,均属于G蛋白偶联受体(GPCR)class T家族。其中,TAS2R16以其对β-D-吡喃葡萄糖苷类化合物(如柳树皮中的水杨苷、杏仁里的苦杏仁苷)的特异性识别而著称。水杨苷是阿司匹林的前体,具有抗炎作用,TAS2R16的异常激活还与口腔炎症和癌症相关。然而,TAS2R16如何精准识别β-D-吡喃葡萄糖苷结构并激活下游信号通路的分子机制一直未被阐明。

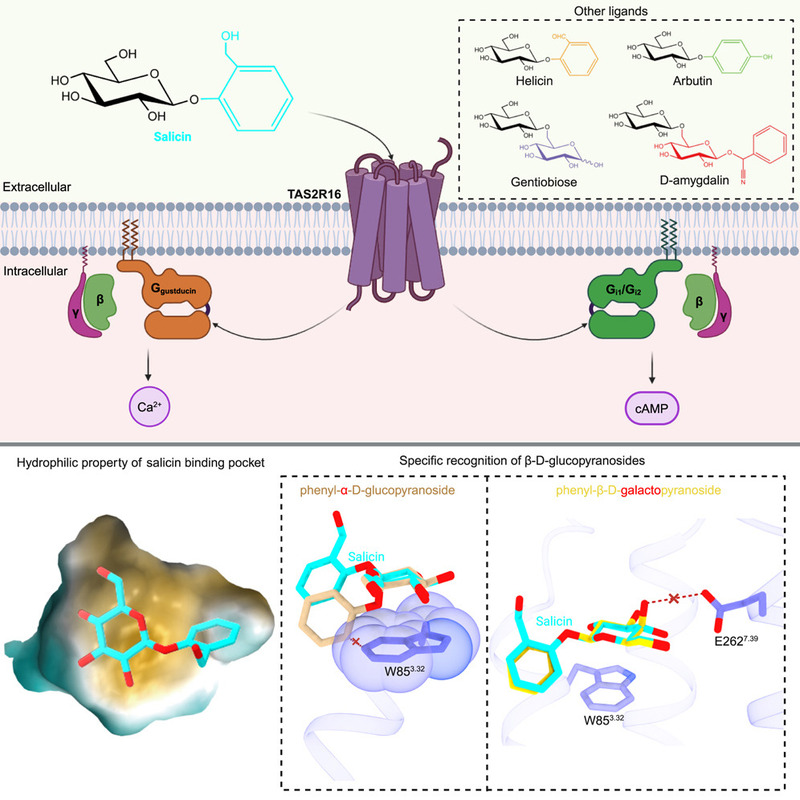

研究团队通过单颗粒冷冻电镜技术成功解析了TAS2R16与水杨苷及G蛋白(gustducin、Gi1、Gi2)的复合物结构(图1)。研究发现,水杨苷的β-D-葡萄糖苷环与受体中高度保守的色氨酸残基(W853.32)形成π-π相互作用,其C4位羟基与E2627.39形成关键氢键。进一步的细胞水平突变实验和分子对接研究表明,糖苷键的β构型以及吡喃葡萄糖环上C4位羟基的取向是配体激活受体的核心要素。α构型糖苷键会与W853.32产生空间位阻,而吡喃糖环C4位羟基的差向异构会破坏与E2627.39的关键氢键,导致活性丧失,解释了TAS2R16对β-D-吡喃葡萄糖苷的严格选择性。

此外,本研究还揭示了TAS2R16通过class T家族保守的H7.49S7.50TSL7.53和F3.49Y3.50C3.51关键基序稳定激活态构象,并首次阐述了该受体与G蛋白gustducin和Gi的结合模式,为理解苦味受体信号转导的多样性提供了新线索。

该工作不仅深化了对苦味感知分子机制和苦味下游信号转导的理解,还为设计苦味抑制剂或修饰β-糖苷类药物奠定了基础。此外,该研究工作是华甜课题组聚焦化学感知受体系列研究成果中的新突破。其团队曾于2022年和2024年分别在《科学》(Science)和《自然》(Nature)发表了广谱苦味受体TAS2R46和TAS2R14的研究成果,于2025年4月在《细胞研究》(Cell Research)发表质子感知受体GPR4及GPR65的研究成果。

图1. TAS2R16特异性识别β-D-吡喃葡萄糖苷的分子机制及下游信号转导通路示意图

上海科技大学iHuman研究所、生命科学与技术学院2023级博士研究生王鑫,上海科技大学与临港实验室联合培养2022级博士研究生周翠为共同第一作者;上海科技大学iHuman研究所研究员、生命科学与技术学院助理教授华甜为唯一通讯作者。该工作得到上科大生物电镜平台和其他平台的支持,上海科技大学为第一完成单位。

文章链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00375-4