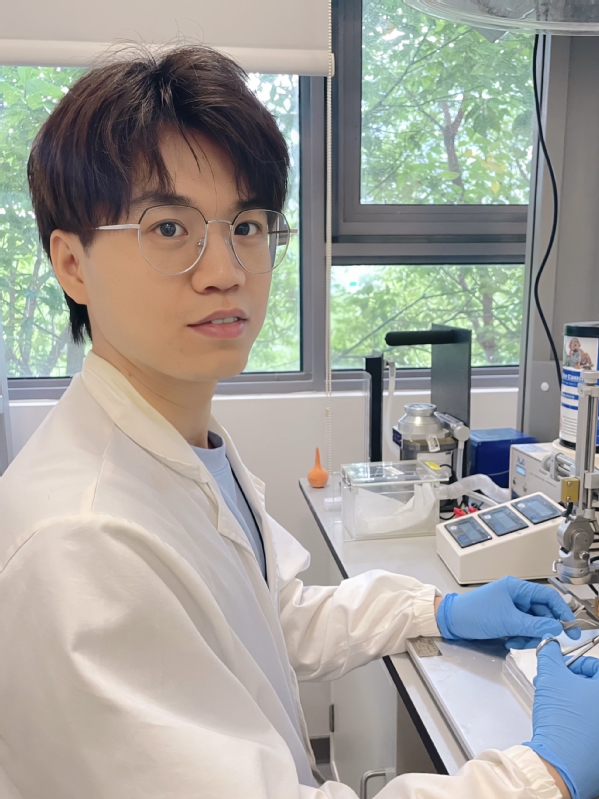

曾一凡,上海科技大学生命科学与技术学院2020级博士研究生,导师为iHuman研究所Raymond Charles Stevens教授和周宁副研究员。2024年以第一作者身份在国际知名期刊NATURE COMMUNICATIONS发表研究型论文1篇,参与国内发明专利1项。荣获2024年博士研究生国家奖学金、2024年上海科技大学三好学生、第17届中国神经科学学会CNS-RWD最佳墙报奖、上海高校排球联赛体育道德风尚奖等荣誉。

可以分享一下当初选择上科大读研的原因吗?

2018年夏天我参加了上科大的夏令营,期间了解到上科大有着前沿的科研平台和足够科研经费,这对科学研究是非常重要的。更重要的一点是,上科大的教授都非常年轻且大多具有海外留学背景,这意味着他们更有冲劲和开放性,能够拓宽我的视野和培养我的创新思维。

你觉得研究生阶段谁对你的帮助最大?

这可太多了,父母、朋友、老师以及课题组的成员们。我的一位导师Ray会经常跟我们讲:“大胆一些,你们应该去改变这个世界!”他总是提醒我们,哪怕是小小的研究,只要能有收获,那么这就是有价值的研究,在他眼里就是惊喜。当科研受到挫折时,我总是会想起这些良言,鼓励我去战胜困难。我的另一位导师是周宁老师,她是一位极具科研素养和尊重学生的老师,即使是一些学生自己感兴趣的天马行空的探索,她也会尽最大努力去支持。而我就是属于兴趣驱动的类型,在她悉心帮助和鼓励下,我学会了众多实验技巧来开展活体动物成像研究,学会了使用MATLAB编程语言分析数据,学会了Arduino设备来组装小鼠自动训练系统和各种仪器之间的联用。“在任何学科领域,是否有一个好导师将决定学生的研究生涯初期的成败”。虽然我在科研领域远远谈不上成才,但过去这充实、有意义的五年研究生生涯告诉我,我遇到的两位导师都是非常好的导师,也将对我影响深远。

我和周宁老师的合照

能否介绍一下你当前的科研方向?

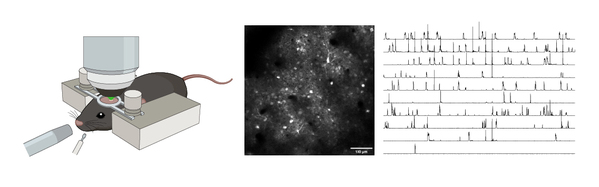

目前关于动物在认知状态和外界环境的感官线索如何进行整合,以及神经环路如何调节并影响动物的行为决策的神经机制仍不清楚。我通过在清醒的动物中运用在体双光子显微镜技术和微型内窥镜成像技术,来研究动物特定的脑区如何联合编码外界环境的线索和动物的内在状态以进行行为决策。我第一个课题的发现“纯属偶然”,在数据分析过程我发现海马体某一群神经元居然可以特异地编码动物的探索行为,在后续的研究中我们确定了这群新型的神经元群体可以联合编码动物的探索意图和空间环境,这个课题我以独立第一作者身份发表在《自然-通讯》杂志上。与此同时,我对动物的学习记忆和行为决策也非常感兴趣,利用MATLAB编程软件和Arduino设备,自行组装了小鼠自动训练平台展开了一系列的实验,也发现了许多非常有趣的结果。

头部固定小鼠和双光子成像

除了实验室科研活动外,你还会参加什么活动?

除了埋头苦干,老师也鼓励我们多参与学术交流活动。我在2023年参加了生命学院举办的生命科学与技术前沿会议,并在会上凭借我的研究成果获得了最佳墙报奖;在2024年,我参加了冷泉港的暑期课程,深入学习了大规模神经活动成像的数据分析技术,这对我后续的研究工作有很大的帮助;在2024年的中国神经科学会议上,我的海报再次脱颖而出,荣获最佳墙报奖。这些经历不仅拓宽了我的学术视野,也让我在与同行的交流中不断成长。

我从本科时期就开始喜欢打排球,来到上科大后也一直坚持参与排球活动。上科大学生人数相对较少,这意味着热爱排球的人也相对有限。然而,我非常幸运地遇到了一群志同道合的队友和朋友,他们同样对排球充满热情。排球不仅是我重要的放松方式,也是我日常体育锻炼不可或缺的一部分。尽管我们的团队规模不大,但我们的凝聚力非常强,每周都会坚持训练以保持竞技状态。在多次上海市高校排球联赛中,我们都能成功跻身12强,为上科大赢得了诸多集体荣誉。

在学术与科研方面,我在2021年加入了iHuman研究所学生领导力培养委员会(iHuman Student Leadership Board),并在其中担任了重要的服务角色。我始终以实际行动为集体服务,为团队的发展提出了许多建设性的建议和方案,助力团队不断进步。此外,我还积极参与了中国细胞生物学学会的科普日志活动,致力于将科学知识传递给更多人,努力提升社会对生物科学的认知和理解。

2023年生命科学与技术前沿会议

第17届中国神经科学学会荣获“CNS-RWD最佳墙报奖”

参加上海市排球高校联赛

中国细胞生物学学会科普日活动